落花飘零水悠悠,清明节经典语录探究

在春意盎然的季节里,清明节成为了一种特殊的祭祀和纪念活动。它不仅是对逝者的一次庄重的致敬,更是对自然美景的一次深刻赞颂。诗人们常常借助这段时间,将自己的情感、思想与自然景观巧妙地融合在一起。这篇文章将围绕“落花飘零水悠悠”这一句诗,探讨清明节及其相关文化背景,并选取一些经典语录进行分析。

首先,我们要理解这句诗所蕴含的情感氛围。“落花飘零”,一方面表达了自然界万物更新换代的真实写照;另一方面,它也隐喻了人生无常、短暂流转的心理状态。在这样的背景下,“水悠悠”则显得尤为沉思,这里的“水”可能指的是江河,也或许是指人的心境。这种描写手法,让读者仿佛置身于一个宁静而又充满哲理的地方。

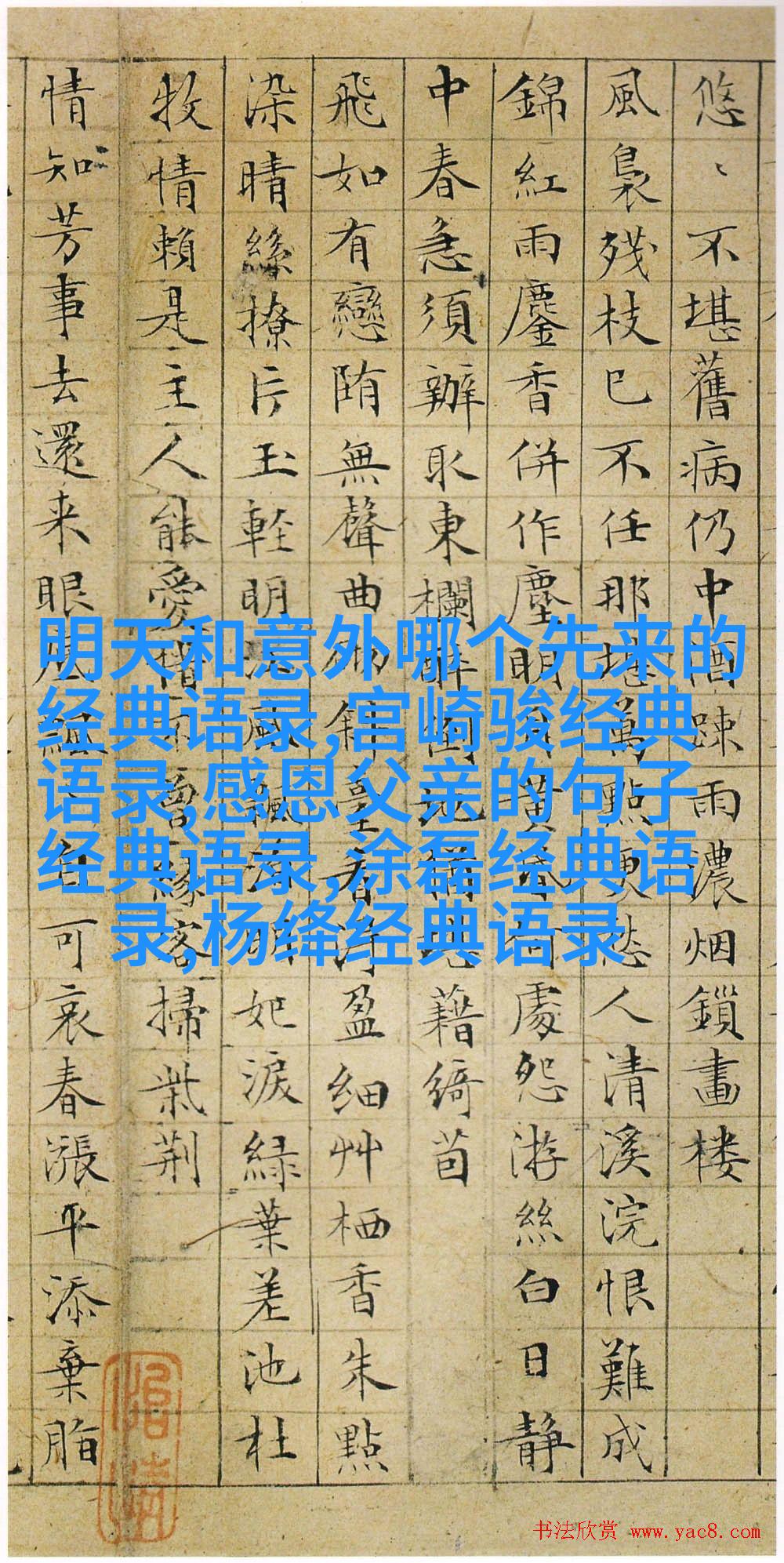

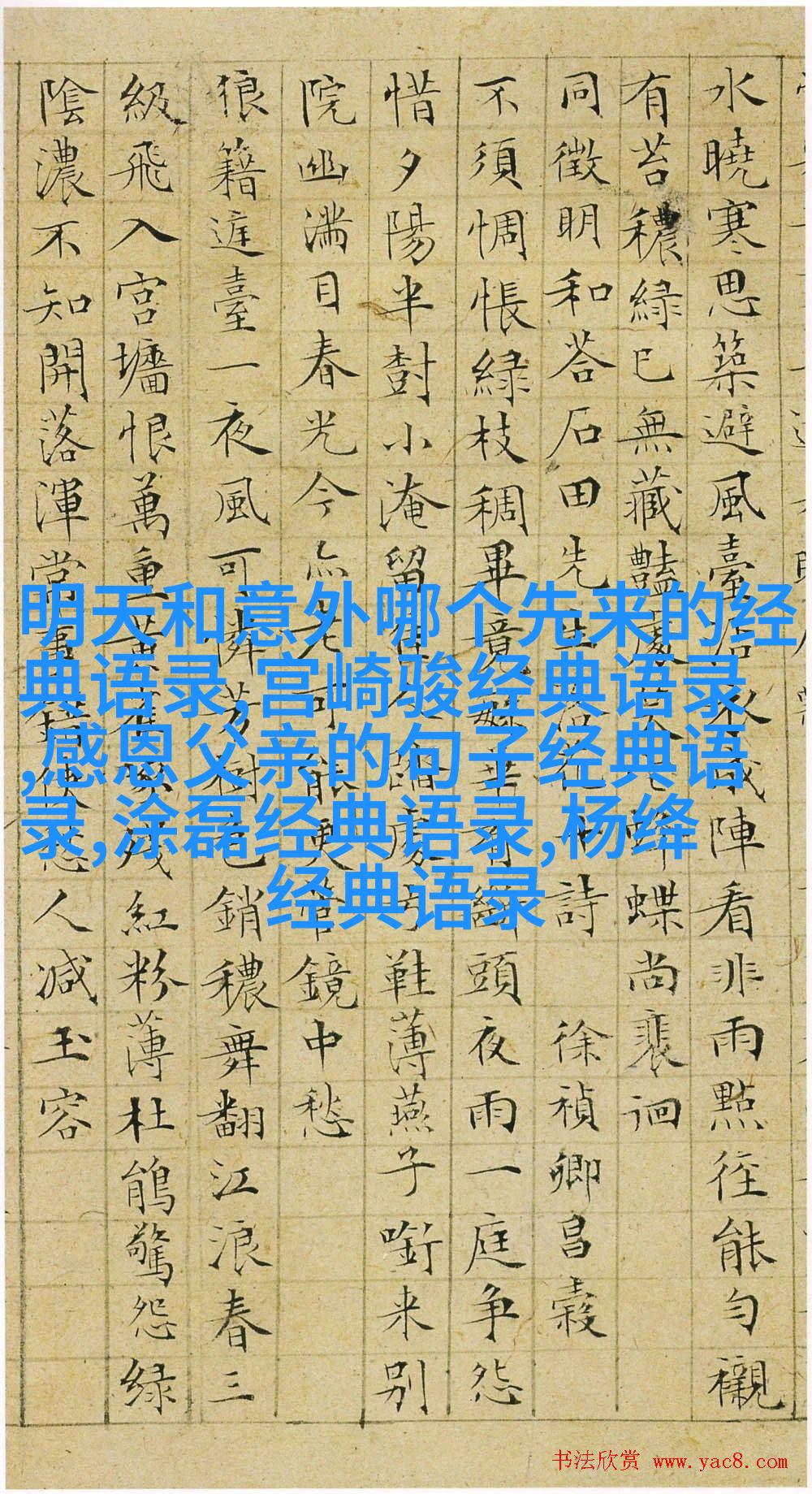

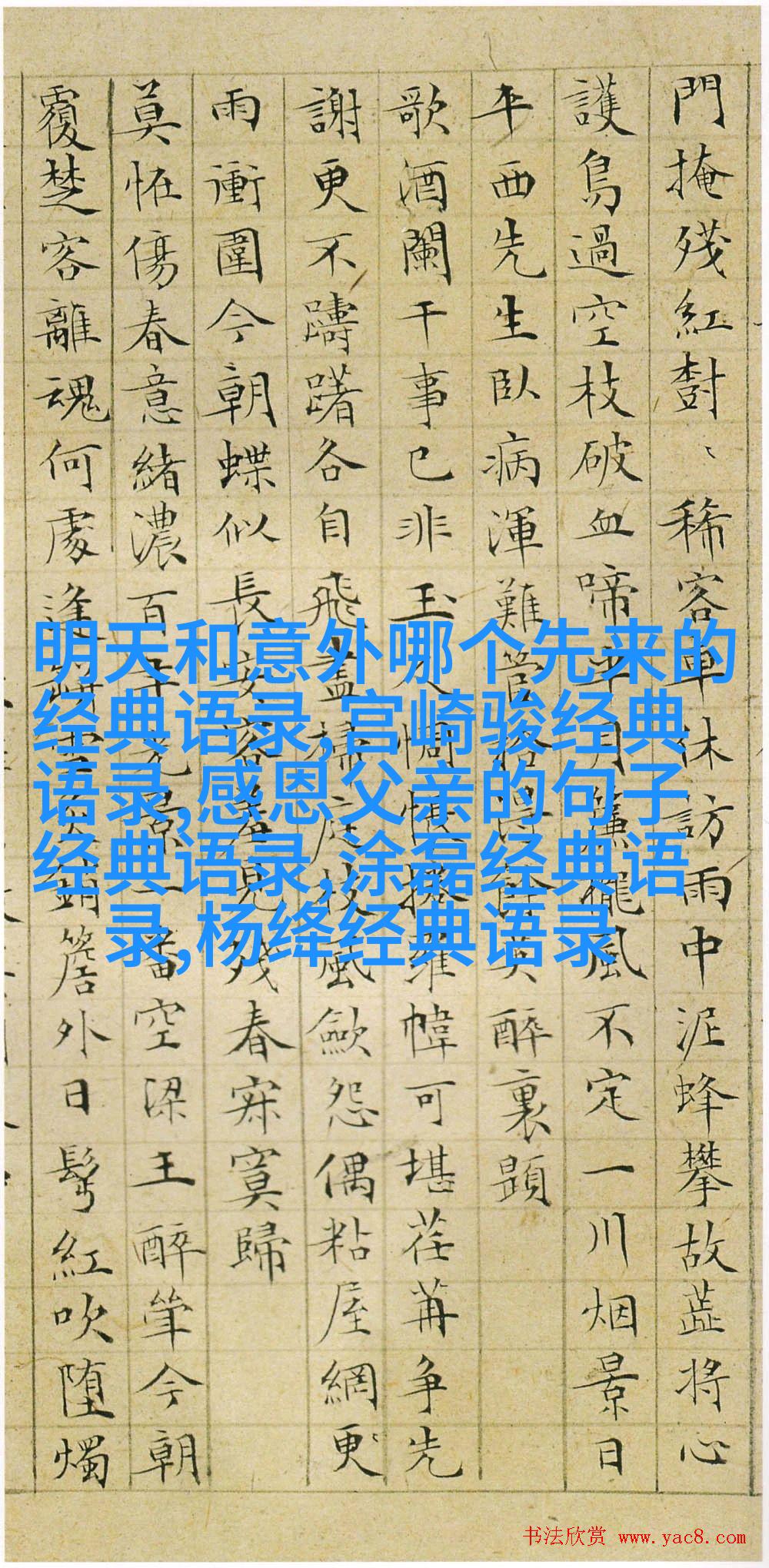

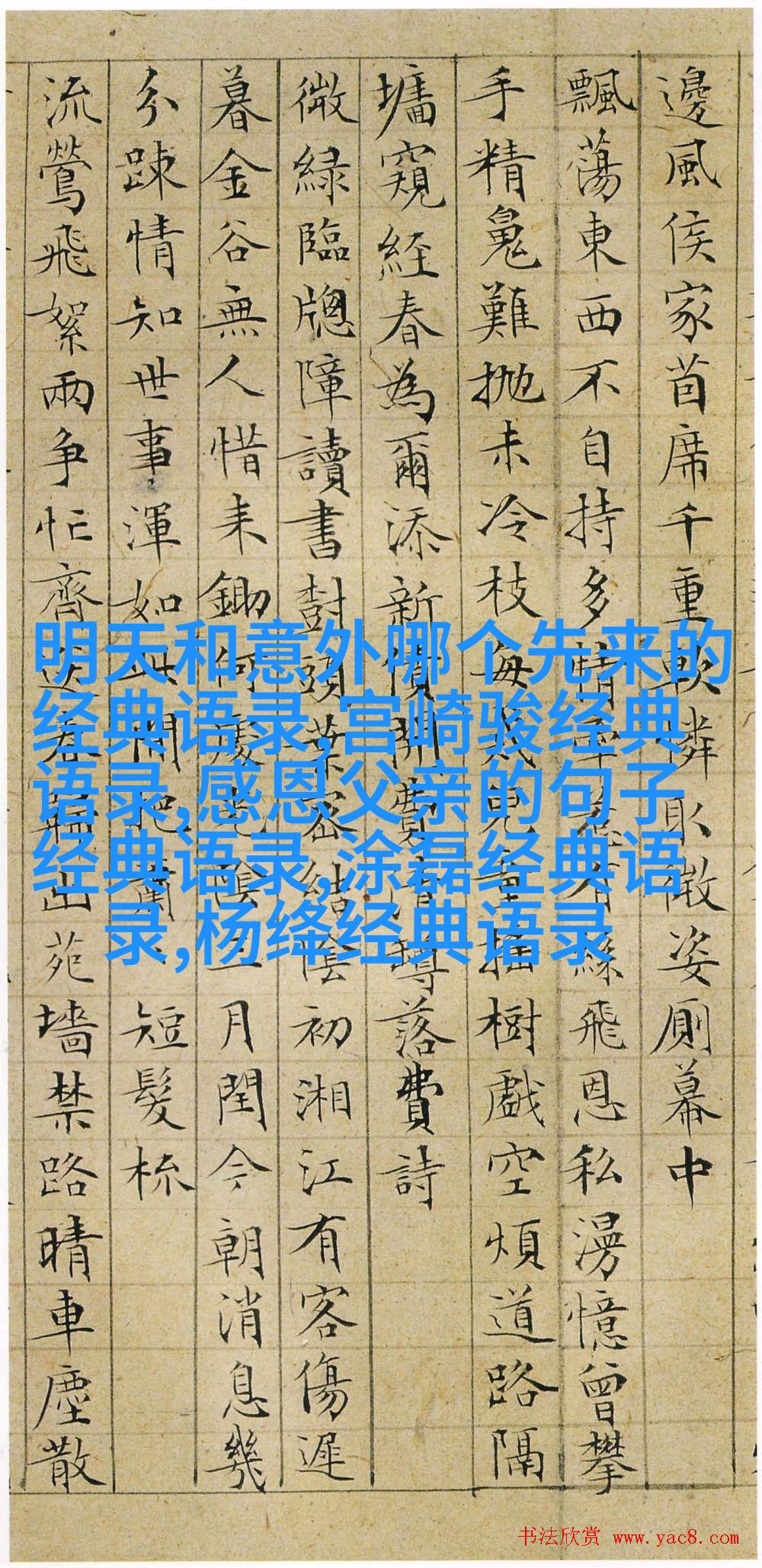

接下来,我们来看看几位著名诗人的作品,看看他们如何在清明时节展现出自己的创作风格与思想深度:

苏轼《游山西村》中的“桃花灼雨”的描述:“山有木兮,其名曰杜若。杜若其华兮,为君子之良药。”这里苏轼以一种轻松自如的手法,将桃花比喻为一种能治愈心灵疾病的药材,而这个场景正发生在春天最美好的时光——清明时节。

白居易《赋得古原草送别》中,“知交半部书,不期相逢此处。”白居易通过这样的语言表达了他对于友谊和文学交流的珍视,以及对于人世间温暖联系永恒存在的心愿。

王维《登鹳雀楼》:“王孫大王政事多,空余此楼望秋月。”王维以其独特的情感和视角,在高楼上眺望着秋月,他似乎是在寻找一片属于自己个人的世界,而这种孤寂却又带有一丝希望,是不是也是我们很多时候内心深处渴望得到安慰的一个反映?

孟浩然《春晓》:“绿树新妆细雨润,一夜幽梦不成眠。”孟浩然用他的笔触捕捉到了春日新生的活力,同时也透露出了他对于生活中某些难以达到的梦想的一种失落之情,这样的感觉似乎与我们的现代生活也有着共鸣。

陆游《忆江南·遣怀》中的“归去来兮,无限家国”。陆游虽然远离故乡,但他的情感仍旧牵挂着那片土地,对于他来说,那是一块无法割舍的人文精神宝库。而这样的情感纠葛,与我们今天面临的人生选择、工作压力等都有着共同点,即使是在这样忙碌且快节奏的地球上,每个人心里都会有一片属于自己的故土,那是我们回家的港湾,是我们的精神寄托。

最后,让我们回到那句最初提及的话题——"落花飘零水悠悠"。从这些经典语录中,我们可以看到它们都是关于生命、死亡、变迁以及人类对自然和历史遗产的思考。在每一次翻阅这些古老文字的时候,都仿佛听到了一阵阵淡淡的声音,那声音来自那些已经消逝但留下的足迹,它们告诉我们,即便是在最简单最平凡的事情背后,也隐藏着丰富而复杂的情感和意义。而当你站在一个遥远年代,却能够如此敏锐地洞察到那些同样曾经流淌过生命血液的人们的心声,那才真是令人敬佩莫已啊!