滨北农场往事之二十九:无机肥与无人机的奇遇

在那个夏日的午后,我和我的女儿驱车来到了我童年时光里最熟悉的地方——滨北农场。随着汽车驶过田野,那些低头羞涩的饱满谷粒又一次让我回忆起了那些年轻有为的日子。

记得那时候,张大伯是个四川人,他能喝酒、会吹牛,还开着一辆解放牌粪罐车。他负责将粪便运到积肥坑中,与焚烧的麦秸或稻草混合,经过长时间发酵和沤制,就能制作出含有丰富营养素的有机肥料。

我还记得那些天,我们小伙伴们经常跑到稻田边捉蚂蚱。那里的红色拖拉机曾经是张大伯驾驭的一幕,让我们这些孩子眼中的世界变得更加壮观。但生活总是在变化,一次偶然的情形让张大伯换上了粪罐车,而他的新工作则成了农场内外的一个热门话题。

那年的秋天,我目睹了一幅令人印象深刻的情景。在一个连绵不断的地埂上,我们用油煎了几只捕捉到的母蚂蚱,每一口都充满了独特的风味。那时我们不知道它们真正叫做东南亚飞蝗,这种生物如果成灾,可谓是毁灭性的力量,但现在已经很少见了。

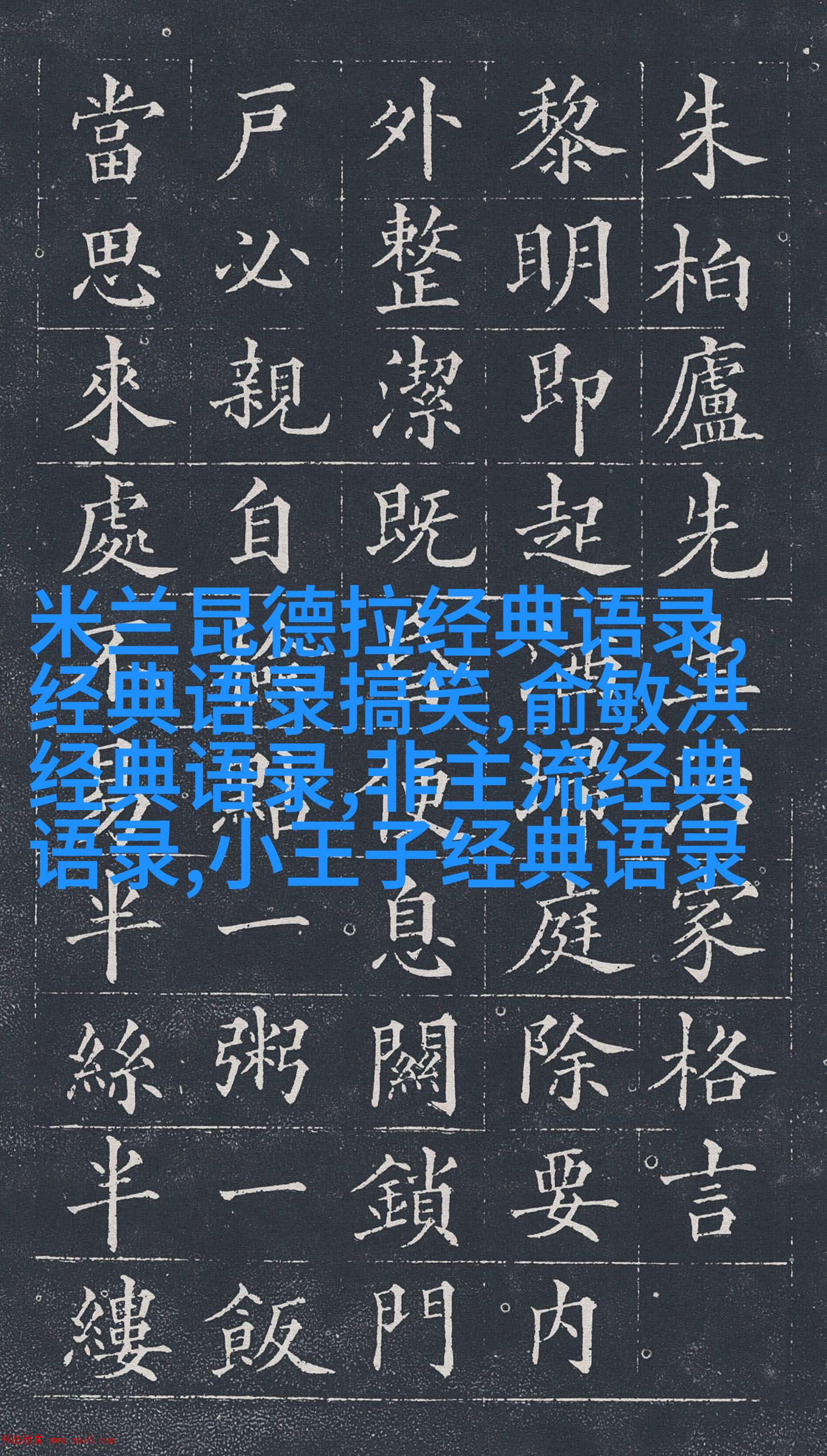

十几年后的今天,无人机技术已然普及,其应用不仅限于施肥和撒药,也延伸到了无人机施无机肥。我想,如果当年的我们知道未来会出现这样的技术,或许对那些被视为“污浊”的物质也会另有一番看法。

而今,当我站在这个曾经属于童年的地方,看着远处行驶的小型飞行器,用他们高科技的手段播撒着各类物资,我不禁感慨万千。从粪土变作金子的过程,再加上现代科技的大力支持,似乎一切都可以得到改善与优化。

但是我也不能忘记,在这片土地上,有一个更为古老、更为原始的事实——每个人都是地球上的“造糞机器”,必须排泄才能保持生命循环。虽然人类越来越注重环保,但我们的生活方式却离自然本身越来越远。这是一个值得反思的问题,是不是应该回到一些基本原则,去理解自然,不再简单地将其视为资源进行开发利用?

最后,当我准备离开这片熟悉而又陌生的土地时,我感到一种复杂的情感。一方面,是对过去美好岁月的怀念;另一方面,则是对于未来的担忧和思考。我希望能够在自己的生活中找到一种平衡,让自己成为那个既尊重自然,又不失进步精神的人。而这个故事,即使只是微不足道的一部分,也可能激励更多的人去探索,更深层次的问题,并寻求答案。