一、清明之意

在中国传统文化中,清明是春天的一个重要节日,它不仅仅是一个农历的季节更替,也承载着丰富的情感和深厚的文化内涵。《诗经·国风·秦风》中的“何草不含莓,何人不解忧”便是对这一时节充满希望和美好的赞颂。

二、古人的祭祀仪式

古代文人墨客对于清明有着独特的理解,他们将这次机会作为一次向先人的致敬,同时也是对自然恩赐的一种感恩。在《红楼梦》中,“既过了重阳,又到了一月初五”,林黛玉以诗词表达了自己对过去岁月以及家园的怀念。

三、抒发哀愁与怀念

在《唐宋八大家之一》的苏轼笔下,“黄昏独上青云巅,不见倾城无边海。”他借此形容自己的心境,在远离亲人和故土的情况下,对祖国产生了一种淡淡的哀愁。这种哀愁,是一种因为无法亲临而产生的心灵痛楚,也是一种对于家乡情深意长的情感体验。

四、学术探究与批判精神

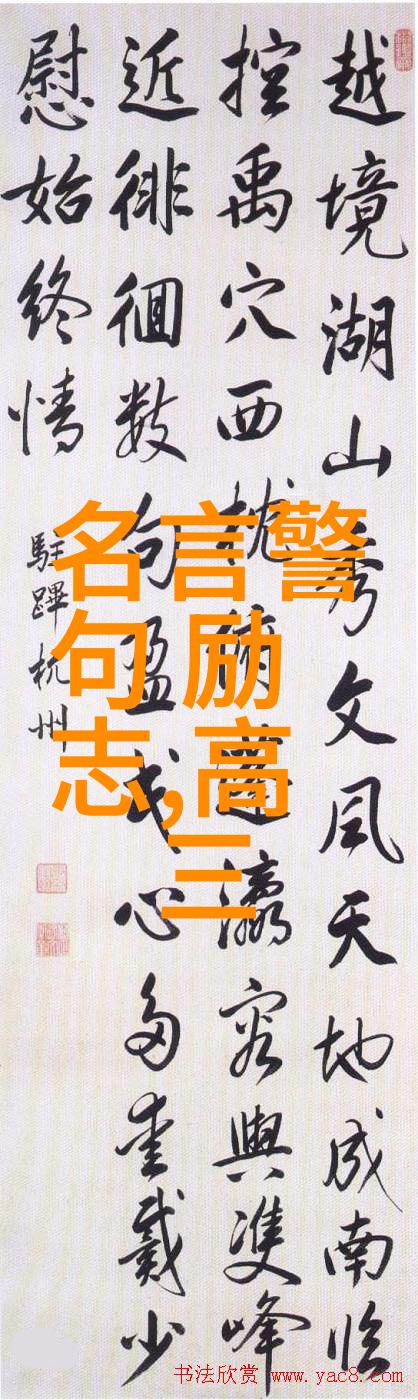

儒家的思想体系强调仁爱和学习,因此在学术探究方面,对于清明这个传统节日也有一番思考。在《大学》中提到的“博学而笃志,是以自强不息”的理念,被认为可以应用于任何一个时代,无论是在历史研究还是哲学探讨中,都能找到其价值所在。

五、文学创作与艺术表现

从文学创作角度来看,清明这个主题常常被用来描绘自然景色,如李白在他的诗句“西出夏门兮,还未及秋声稻田绿。”展现出了大自然万象更新之美,并且通过这样的描绘引起读者的共鸣,让人们更加深刻地体会到了生命中的变迁。

六、社会实践与民生关切

除了文学上的表现外,清明还能够激发人们回归本源,从事实践活动,比如植树造林等环保活动,以此维护生态环境保护,为后代子孙留下一个更加绿色的地球。在现代社会,这样的意识已经渗透到每个人的生活中,每个人都应该成为环境保护的一分子,与自然相融合,而不是简单地去享受它带来的快乐。

七、教育意义与未来展望

最后,我们不能忽视的是教育意义。通过学习这些经典语录,我们可以更好地理解历史背后的文化内涵,更好地认识我们身处的地球,更好地规划我们的未来。正如孔子的教导:“知之为知之,不知为不知,是知也。”这是我们应当不断追求的人生态度,即使是在这样一个新的开始——即新的一年——里,也要持续不断地去学习去思考,不断提升自己的素质,为建设一个更加美好的世界贡献力量。