清明节,中国的传统节日之一,也被称为“扫墓节”或“上坟节”。在这个时候,人们通常会回到祖先的陵墓或墓地进行祭拜和扫除。这种习俗源远流长,其历史可以追溯到春秋战国时期,但是在秦朝以前并没有特别规定一天作为扫墓之日。

到了汉代,这种活动才逐渐形成了一定的规律。在《汉书·食货志》中记载:“故立春后十日,百姓皆往其家乡,以土覆冢。”这表明,在那个时代已经开始有了定期去亲属安葬的地方祭拜的习惯。

然而,并不是所有的人都能在清明前后到达自己的祖坟。由于交通不便、经济条件差等原因,有很多人无法按时举行祭祀仪式。在这样的背景下,一些文学作品中的经典语录成为了人们心目中的向往和寄托。

如杜甫诗句中的“归去来兮”,虽然原本是指诗人自己愿意隐居田园生活,但在当时社会的大背景下,也常常被解读为对那些不能及时回家的子弟的同情之情。这首诗不仅描绘了一个人的内心世界,也反映出那个时代广大人民对于亲人远离而又渴望重逢的心情。

唐代诗人李白也有类似的描述,他在《夜泊牛渚怀古》中写道:“乱石穿空,惊涛拍岸。”这些景象虽然描绘的是他独自一人夜泊江边的情景,却也触动着人们对于过去岁月与现在生活之间差距感的一种共鸣。同时,这样的描述也暗示了作者对于过往美好时代的一种怀念,以及对未来能够回到故乡再次祭拜祖先的心愿。

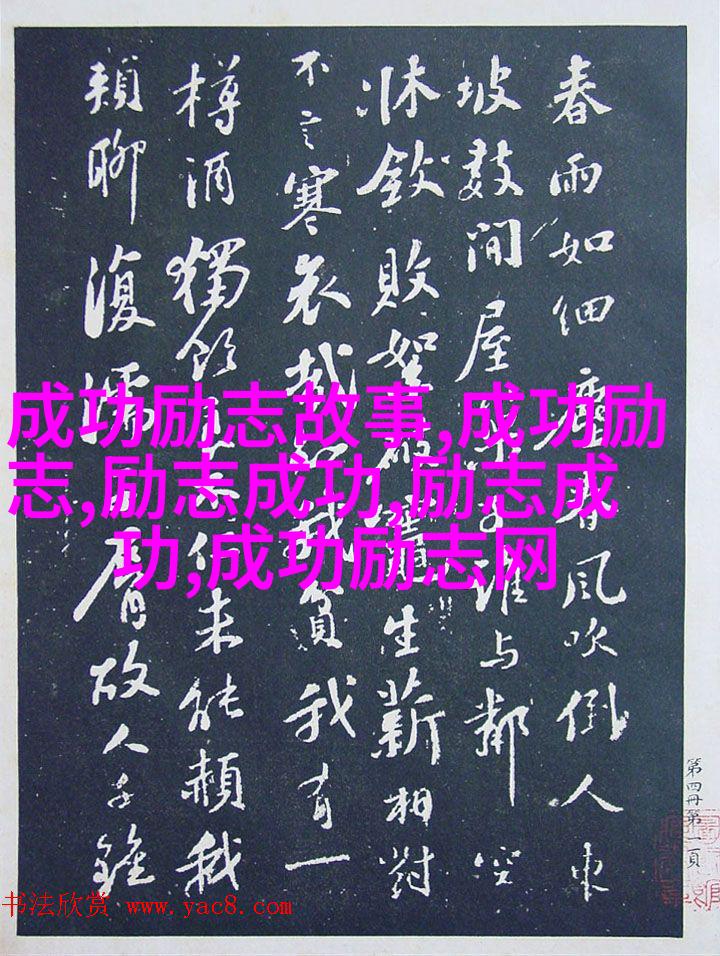

到了宋代,由于人口增加和社会发展,不少城市化进程加速,使得许多农民不得不离开原来的土地寻找工作。当他们能够返回家乡的时候,他们可能会带着更多的心灵忧愁和对未知事物的恐惧。这一点,可以从苏轼的一首词里看出来:

今年更胜昨年,

花开无门处。

这里面蕴含着一种失落感,同时也是对生命多变性的深刻体验。而这正是我们今天理解古代文人的思想状态的一个窗口,让我们通过他们留下的文字,对那些遥远而又近乎熟悉的情感有一番了解。

随着时间推移,“清明”的概念越来越丰富,它不仅仅是一个扫墓的日子,更成为了一种精神上的抒发,是人们向往自然、向往家庭以及向往传统文化生活方式的一种表现。在这样一个多元且复杂的情况下,我们可以找到很多关于“归去来兮”、“春眠不觉晓”等词汇背后的故事,它们都是探索人类内心世界、思考生死与自然关系的问题点所用到的语言工具。

总结来说,无论是文献记载还是文学作品,都反映出了人类对于死亡和生者的深切感情,以及它们如何影响我们的思维模式。这些经典语录,如同一座座永恒的地标,它们承载着历史与文化,与我们共同见证了时间的流转,而我们的思考则始终围绕于此轮回中不断变化的人类命运展开。