林语堂,作为一位多才多艺的学者、文学家和思想家,他在中国文化史上留下了深刻的印记。他的作品不仅反映了他对传统文化的热爱,也展现了他独特的人生观和价值观。在这篇文章中,我们将探讨林语堂如何通过他的著作体现出“雅俗共融”的理念,以及这种理念背后的深层含义。

林语堂简介

首先,让我们了解一下林语堂这个人物。他是一位以文言文研究闻名于世的学者,同时也是现代汉语文学发展的一个重要推动者。他的作品包括小说、散文、评论等多种形式,其中以《吾国之命运》、《我是如何无意中成为文学家的》、《谈中国古代小说艺术》等著作最为人所熟知。

“雅俗共融”的概念

“雅俗共融”这一概念源自古代儒家思想,它强调一种高尚而优雅的生活方式,同时也要能够理解并尊重平民百姓的生活态度。这一理念要求个体既要保持自身的一定的品味和修养,又要能够与社会大众沟通交流,实现精神上的包容性。

林语堂对“雅俗共融”的阐述

在林语堂看来,“雅俗共融”不仅是一种个人修养的问题,更是一个社会文化问题。他认为,只有当人们能够跨越不同的阶层界限,相互尊重和理解时,才能形成一个更加谦逊、宽广的心灵空间。在《吾国之命运》一书中,他提到:“知识分子必须向人民学习,而不是只向人民讲话。”这句话就充分体现了他对于“雅俗共融”的追求。

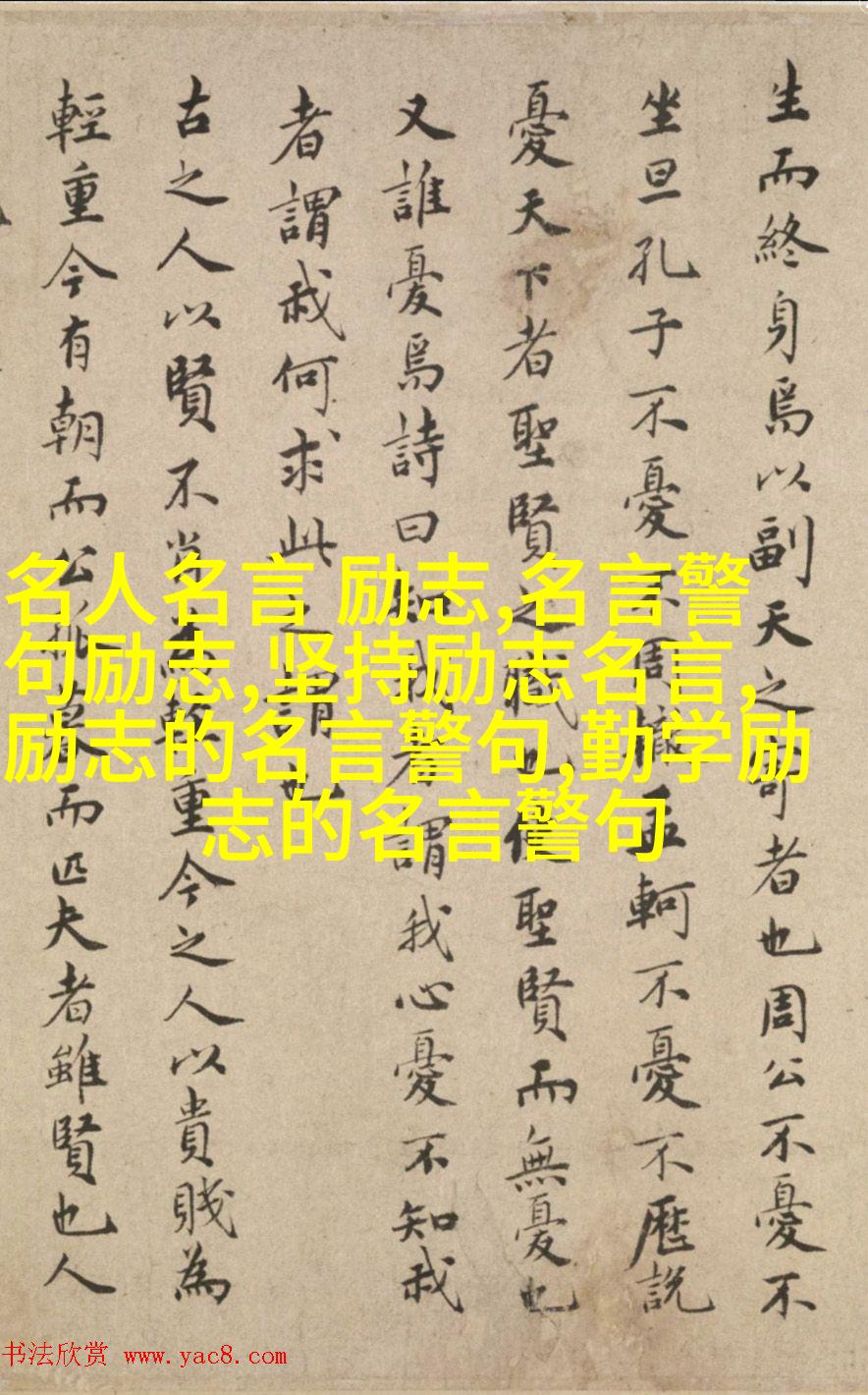

林语堂经典语录:智慧精粹

林语堂在其大量著作中留下的许多经典句子,对于理解他的思想提供了丰富资料。例如,他曾说:“读书须有目的,不可盲目地吞食千斤锅饭。”这里表现出了他对于教育方法和知识获取过程中的批判性思维,这种思考方式本身就是一种对高级文化与日常生活之间关系处理得恰到好处的情趣表达。

文化传承与创新

同时,林语堂也非常注重文化传承,但并不意味着简单复制过去。他提出过这样的话:“我们应当从历史中学去创造未来,不是单纯地沿袭过去。”这句话指出了一个关键点,即在继承优秀传统基础上,要不断进行创新,使之符合时代发展需要。这也是对“雅俗共融”理念的一种实践应用,因为它既保留了中华民族宝贵的精神财富,又能适应新的社会环境,为新时代提供动力。

“雅俗合流”,或许更贴切?

尽管“雅俗合流”听起来可能比“杂交成长”更为温暖,但实际上两者的意义十分接近。如果我们把它们放在时间线上分析,“杂交成长”可能更能代表现代科学技术进步带来的变化,而自然界中的植物杂交确实增加了生物多样性。但回到我们的主题——人的心灵世界。“杂交成长”,则隐喻着各种不同背景的人们共同参与社会活动,将他们各自独特的声音汇聚成为强大的正能量,从而促进整个社会健康稳定发展。这个过程里,每个人都应该愿意接受其他人不同的想法,并且积极参与其中,以此达到真正意义上的“我山河海,与汝何异?”

结论:面向未来的思考

总结来说,通过探讨林语堂及其关于"不为富贵,不为贫贱"以及其他相关话题,我们可以看到他试图打破那些阻碍人类间交流与理解的大门。而这些大门通常由物质利益构筑,或是由偏见心理所导致。在当今这个信息爆炸且全球化程度日益加深的情况下,我们每个人都被赋予了一份责任,那就是让自己的心灵开启,这样才能真诚地聆听彼此,无论来自何方。我希望这样的努力会逐渐让我们的世界变得更加美好,就像那片遥远但又那么亲切的地球一样。