清明节文化传承与经典语录的学术探究

一、引言

清明节,源远流长,是中华民族深厚文化底蕴中的一个重要组成部分。自古以来,这一时期就被赋予了丰富多彩的祭祀活动和诗文创作。在这期间产生的一系列经典语录,不仅反映了当时社会经济生活的复杂性,也揭示了人们对于自然、历史和人生哲理的深刻思考。本文旨在通过对这些经典语录的分析,探讨其在中国传统文化中的地位和作用。

二、清明节及其文化背景

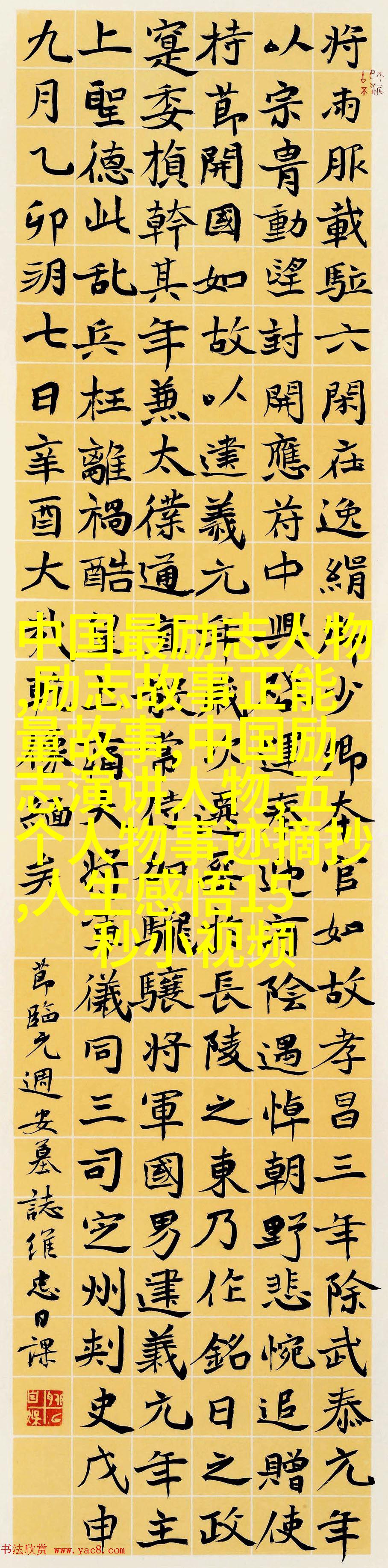

清明是农历三月初三,以扫墓为主要内容。它不仅是春天中最早的一个节日,也是中国古代文学创作的一个重要时期。从唐代开始,许多诗人将自己的情感与景色紧密结合起来,在诗歌中表达对故土的情怀以及对祖先灵魂安息所持有的敬意。

三、经典语录概述

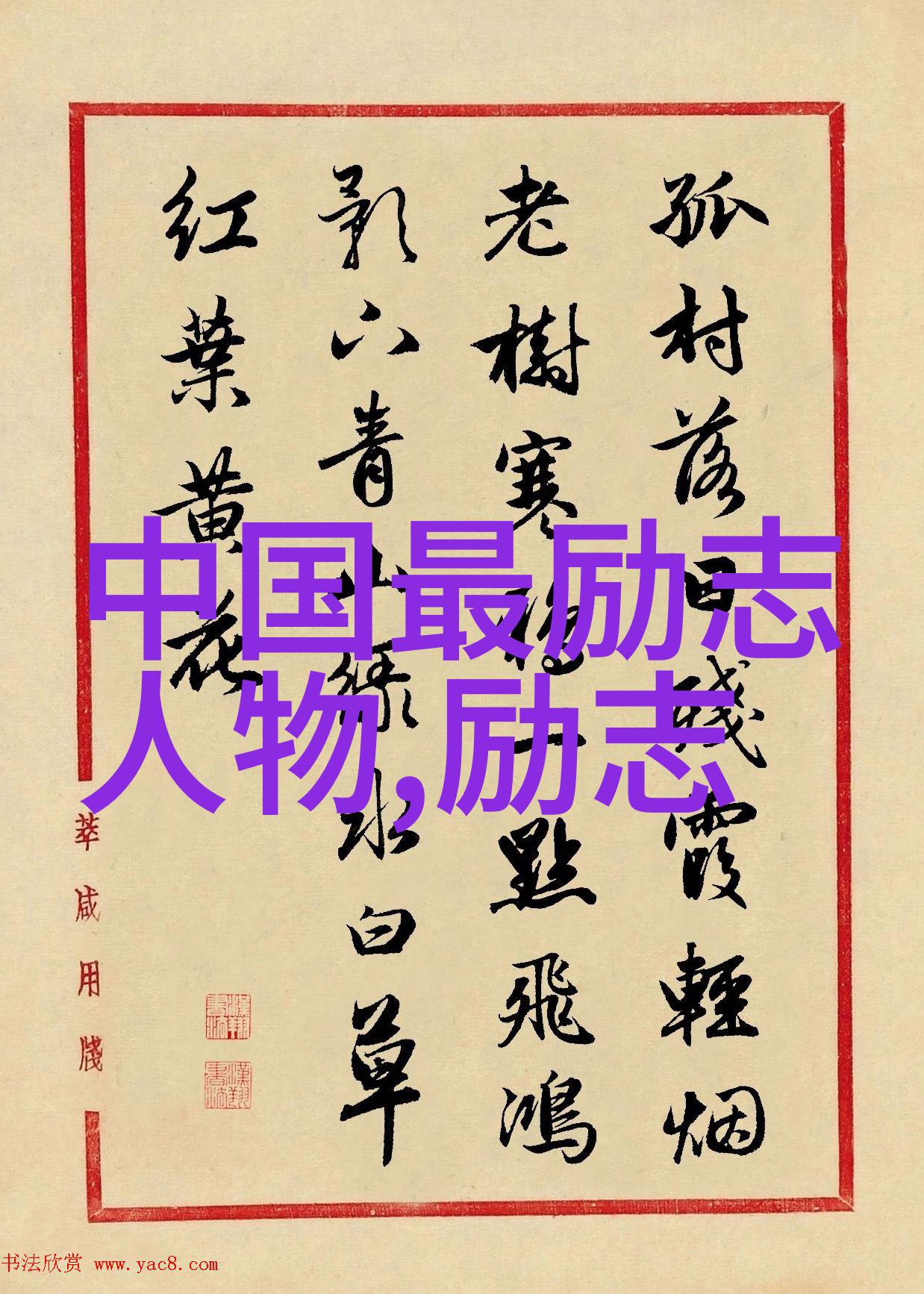

孟浩然《游山西村》:“江畔独步寻花发,

处处闻啼鸟。

夜来风雨声,

花落知多少。”

杜甫《春望》:“天下谁人不识君,为君着意思量久。”

白居易《咏柳》:“细叶更吹得年年有无事。”

苏轼《水调歌头·元夕行》:“床前明月光,疑是地上霜。”

四、词义解析与意义探究

孟浩然之“江畔独步寻花发”,表达了诗人对于美好景色的追求,以及内心世界的情感波动。“寻”字含有一种探索的心态,“发”则表现出一种满足而又期待未来的情绪。

杜甫之“天下谁人不识君”,展现了一种超越时代和空间的人格魅力。这句诗暗示杜甫对国家政局失望,但同时也表达了一种坚定的个性观念。

白居易之“细叶更吹得年年有无事”,反映的是季节变化带来的无常,以及人的生命状态受外界环境影响而不断变化的情感体验。

苏轼之“床前明月光”,描绘了一幅宁静而美丽的图画,同时也透露出苏轼内心深处的一份平静与豁达。

五、结论

通过以上几段分析,我们可以看到这些清明节上的经典语录,其背后蕴含着深邃的人生哲理,它们不仅是在特定时间点下的艺术品,更是一种精神财富,对于理解并继承中华民族悠久且丰富的文化遗产具有重要意义。随着时间推移,这些经典作品依旧能够激励我们思考如何面向未来,并以积极向上的姿态去迎接每一个新鲜出炉的事物。